「きれいな水が出るところは美味しいお酒ができる」といわれるように、水は純米酒の味に大きな影響を与える原料です。

水は原材料名として記載する義務がないので、純米酒の原材料名は「米、米こうじ」とだけしか書かれていません。

しかしながら、水は酒造りに欠かせない原料であることは間違いありません。

ここでは、純米酒の味に大きな影響を与える水について詳しく解説します。

目次

純米酒造りに使われる水

純米酒造りに使われる水を「仕込み水」(しこみみず)といいます。

最終的に純米酒の約80%の成分が水になります。

水は、実際に飲むものだけでなく、製造工程の途中で何度も使われます。

それだけに水の質が純米酒の質に直接影響を与えます。

製造工程の前半で使われる水

純米酒の製造工程前半では、玄米を精米して白米にした後に水がたくさん使われます。

水が使われる製造工程

・洗米(せんまい):精米した白米を洗って糠(ぬか)を取り除く

・浸漬(しんせき):きれいにした白米を水に浸し水分を吸収させる

・蒸きょう(じょうきょう):浸漬した米を蒸して蒸米を造る

・酒母(しゅぼ):麹と酵母と水で造られる

その他、水は酒造りに使う道具を洗うときなどにも大量に使われます。

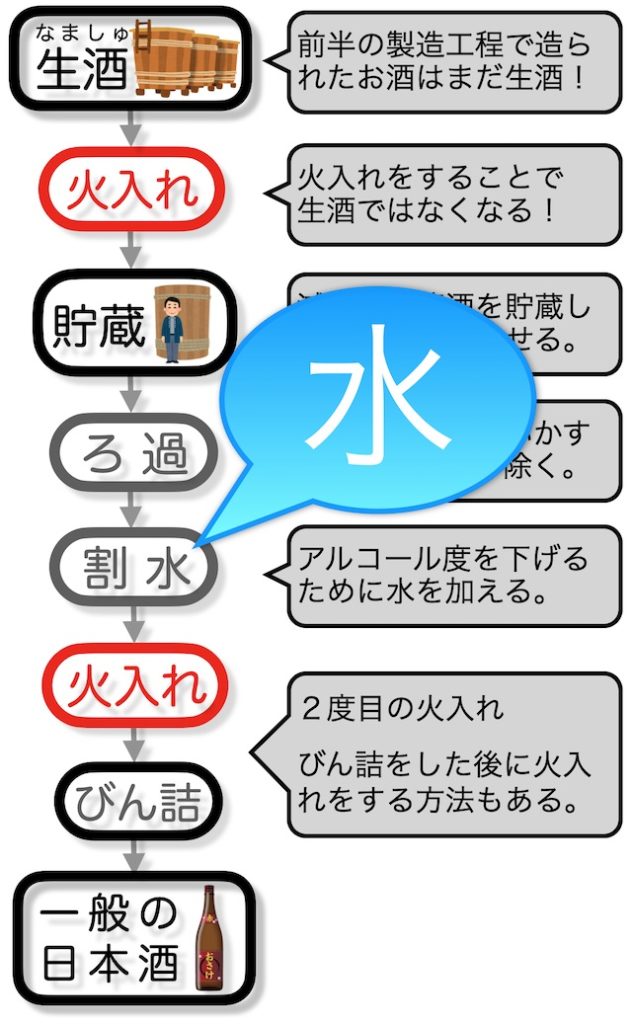

製造工程の後半で使われる水

純米酒の製造工程後半では、仕上げのために水を加えます。

これを割水(わりみず)といい、特別の基準を満たした水が使われます。

最後に加えられる割水は、実際にお酒として飲むものなので、水道水より厳しい特別の水質基準が決められています。

最後に加えられる割水の水質

・無色透明なこと

・味に異常がないこと

・においや濁りがないこと

・鉄分やマンガン、有機物が少ないこと

・大腸菌などが検出されないこと

・中性または微アルカリ性であること など

割水の水質が純米酒の味に直接影響を与えるので、慎重に吟味されたものが使われます。

仕込み水の硬度によって変わる純米酒の味

水の質を表すひとつの指標として硬度があります。

硬度は、水に含まれるミネラル(カルシウムやマグネシウムなど)の量によって決まります。

硬度が低い水はミネラルが少なく、軟水(なんすい)といいます。

反対に、硬度が高い水はミネラルが多く、硬水(こうすい)といいます。

軟水はまろやかで無味に近く、硬水はわずかに苦味を感じます。

純米酒の味は水の硬度の影響を受けます。

軟水で造った純米酒

ミネラルが少ない軟水で造った純米酒は、口あたりがよく軽やかな淡麗のお酒になります。

有名なのは京都府の「伏見の御香水(ごこうすい)」です。やさしい味わいが特徴で「伏見の女酒」といわれています。

硬水で造った純米酒

ミネラルが多い硬水で造った純米酒は、辛口でしっかりとした濃醇なお酒になります。

有名なのは兵庫県の「灘(なだ)の宮水(みやみず)」です。深い味わいとキレが特徴で「灘の男酒」といわれています。

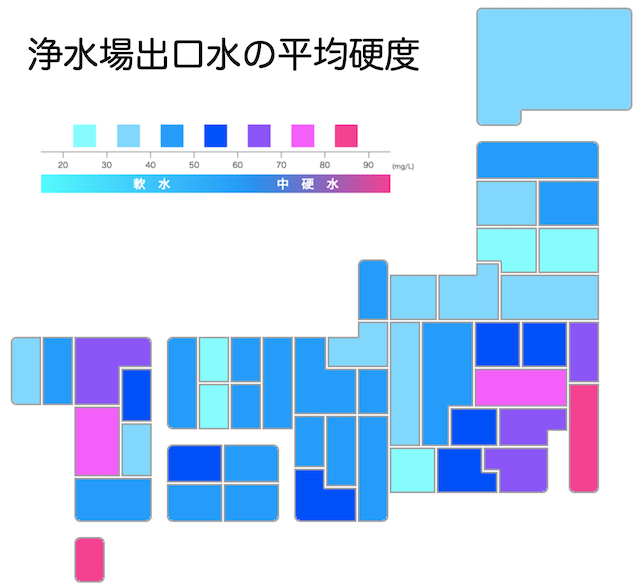

日本全国の水の硬度

日本の河川は距離が短くミネラルが溶ける時間が少ないため、他の国に比べて軟水が多いのが特徴です。

都道府県別の平均硬度を図にまとめてみましたが、日本には強硬水の地域はありません。

データ引用元:(社)日本水道協会(2002年)

淡麗の純米酒を造る軟水の地域は、北海道、東北、北陸と中国あたりです。

濃醇な純米酒を造る硬水の地域は、関東、九州北部あたりです。

しかし、同じ地域であっても取水する場所によっては、水の硬度が大きく違うことがあります。

たとえば同じ近畿地方ですが、京都伏見は軟水、兵庫の灘は硬水です。

まとめ

純米酒造りに使われる仕込み水の総量は、米の重量の50倍ともいわれています。

それだけに、水の質が純米酒の味に大きな影響を与えています。

しかし、純米酒を楽しむためには、仕込み水の特徴以外にも知っておきたいことがたくさんあります。

【純米酒の選び方】失敗しないための3視点+知っておきたい7知識では、純米酒選びで失敗しないために必要な3つの視点、美味しい純米酒を選ぶために知っておきたい7つの知識をまとめているので、ぜひお読みください。