秋になったら店頭に並び始める「ひやおろし」「秋あがり」というお酒があります。

秋限定の「ひやおろし」「秋あがり」とは、どのようなお酒なのでしょうか。

今回は、「ひやおろし」「秋あがり」の魅力に迫ってみます。

目次

秋に出てくる「ひやおろし」「秋あがり」の魅力

「ひやおろし」「秋あがり」とは、冬に造られた日本酒をひと夏熟成させ、秋に出荷される日本酒のことです。

荒々しいしぼりたての新酒と違って、まろやかでみずみずしい美味しさを楽しむことができます。

「ひやおろし」と「秋あがり」の違い

秋限定で現れる「ひやおろし」と「秋あがり」の違いは何でしょうか。

ひやおろし

「ひやおろし」という言葉は、瓶詰めをして出荷する仕方から生まれました。

「ひやおろし」は、新酒に火入れをして貯蔵し、ひと夏熟成させてから瓶詰めをして出荷します。通常は出荷前に2度目の火入れをしますが、「ひやおろし」は出荷前の火入れをしません。そのため瓶詰めをするときのお酒は冷たい状態です。そして、冷たい状態のまま出荷=卸(おろ)されます。

このことから「ひやおろし」と呼ばれるようになりました。

秋あがり

「秋あがり」とは、冬に造られたお酒を貯蔵し、秋を迎えてほどよく熟成した状態のことをいいます。

そのため「秋あがり」は、しぼりたての新酒とは違いまろやかな味になっています。

「ひやおろし」は秋を迎えてほどよく熟成したお酒なので「秋あがり」です。

「ひやおろし」は出荷の仕方、「秋あがり」は熟成した状態のことをいいます。

生詰酒「ひやおろし」と生貯蔵酒「秋あがり」

「ひやおろし」も「秋あがり」も酒税法上の規定がないので、あいまいな使われ方をすることがあります。

ただし、「ひやおろし」は出荷前に火入れをしない生詰酒のことなので、出荷前に火入れをする生貯蔵酒を「ひやおろし」ということができません。

そこで、生貯蔵酒の方を「秋あがり」と呼んで「ひやおろし」と区別することもあるようです。

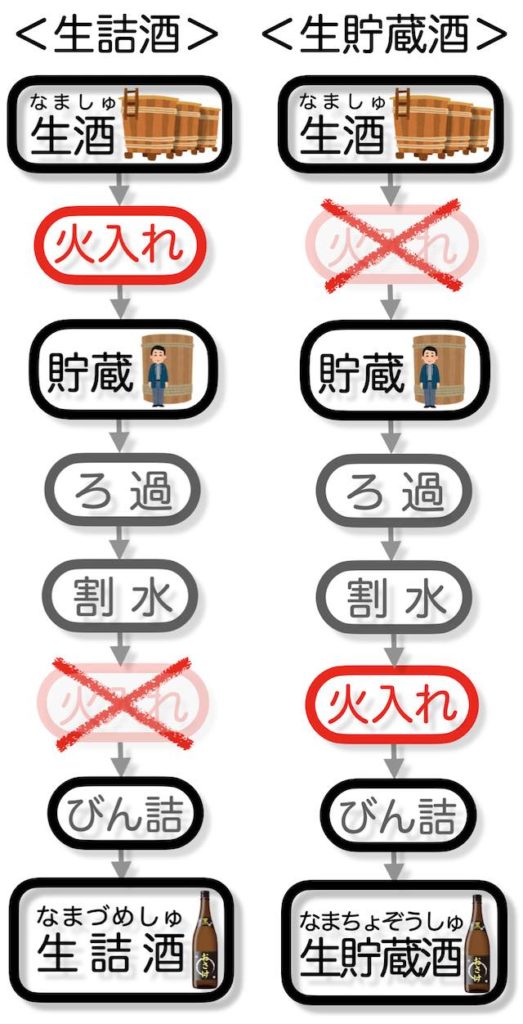

生詰酒と生貯蔵酒の違い

生詰酒は、製造工程前半でできた生のままのお酒「生酒(なましゅ)」に火入れをしてから貯蔵し、熟成した後に火入れをしないで出荷したものです。

生貯蔵酒は、「生酒(なましゅ)」をそのまま貯蔵し、熟成した後に火入れをして出荷したものです。

火入れをして安定させてから貯蔵・熟成した生詰酒の方は、まろやかな味わいになります。

生の状態が長い生貯蔵酒の方が生酒(なまざけ)に近く、フレッシュな味わいになります。

年の最後に送り出す酒蔵の集大成

その年の最初に出荷されるのが「しぼりたて新酒」です。新春ごろ店頭に並び始めます。

次に出荷されるのが「夏の生酒(なまざけ)」です。火入れをしない生のお酒です。

そして、最後に出荷されるのが、夏の間熟成された「ひやおろし」「秋あがり」です。

「ひやおろし」「秋あがり」は、その年の最後に世に送り出す『酒蔵の集大成』となるお酒です。

火入れを2回する一般的な日本酒は、熟成状態を見極めて適切な時期に出荷されます。

旬の食材と「ひやおろし」「秋あがり」

「食欲の秋」といわれるほど、秋はおいしい食べ物があふれてきます。

秋刀魚(サンマ)やカツオ、松茸(まつたけ)やナス、サツマイモなど、旬の食材が食卓を賑わわせます。

「ひやおろし」「秋あがり」のまろやかで熟成した味は、旬の食材と相性がバッチリです。

・カツオのたたき

・秋刀魚(サンマ)のソテーたっぷり薬味のせ

・牛肉とピーマンの細切り炒め

まとめ

年に一度、秋から出荷される「ひやおろし」「秋あがり」は、この時期にしか味わえない魅力があります。酒の肴となる食材も充実してくるので、純米酒好きには待ち遠しい季節です。

「ひやおろし」「秋あがり」を飲みながら来年の新酒を待つというのも酒通の楽しみ方ではないでしょうか。

純米酒には、「ひやおろし」「秋あがり」の他にも美味しいものがたくさんあります。

【純米酒の選び方】失敗しないための3視点+知っておきたい7知識 では、純米酒選びで失敗しないために必要な3つの視点、美味しい純米酒を選ぶために知っておきたい7つの知識をまとめているので、ぜひお読みください。