先日、困ったことがありました。

とっても美味しい日本酒に出逢ったので、

一緒に飲みたい人に教えたら、

「どんな味だったの?」

って聞かれて、うまく説明できなかったんです

美味しい日本酒の味は、本当に感動しますよね。

しかし、味は目に見えないので、人に説明するのはとても難しいものです。

ここでは、日本酒の味を表す数値や言葉について考えてみたいと思います。

目次

日本酒の味を表す数値

日本酒の味を数値で表す指標がいくつかあります。

ここでは、代表的な4つの指標について解説します。

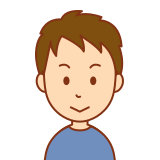

日本酒度

日本酒度とは、水との比重を表す数値で、日本酒の味を表す最も代表的な指標です。

日本酒に含まれる糖が少ないと日本酒度計が沈むので、日本酒度はプラスの値を示します。反対に、糖が多ければマイナスの値を示します。

基本的に、日本酒度がプラス[+]だと辛口、マイナス[ー]だと甘口になります。

ところが、日本酒の複雑な味わいからわかる通り、日本酒の味を左右するのは糖分だけではありません。

日本酒の味は、リンゴ酸やコハク酸、乳酸などといった有機酸や、さまざまな香りの成分が織りなすハーモニーによって決まってきます。

日本酒度がプラスなのに、とてもフルーティーで甘く感じる日本酒はたくさんあります。

日本酒度が示す値は、日本酒の味を全て表しているのではありません。

日本酒度は、日本酒の甘口・辛口を表すひとつの指標です。

酸度

酸度は、日本酒に含まれるリンゴ酸やコハク酸、乳酸などといった酸の量を表しています。

酸度が高いと濃醇(のうじゅん)、低いと淡麗(たんれい)になります。

濃醇(のうじゅん):濃厚でしっかりした味

淡麗(たんれい):口当たりがスッキリして滑らかな味

酸度は、日本酒の味わいを表すひとつの指標です。

甘辛度

日本酒の味を表す指標として、甘辛度があります。

甘辛度は、日本酒度と酸度から計算される数値です。

甘辛度は、プラス[+]が甘口、マイナス[ー]が辛口です。

日本酒度とは逆なので、注意が必要です。

日本酒度よりも的確に甘口・辛口を表しています。

アミノ酸度

日本酒の味を表す指標として、アミノ酸度があります。

アミノ酸度は、日本酒に含まれるアミノ酸の量を示した数値です。

アミノ酸は、米のタンパク質が分解されてつくられます。

グルタミン酸やバリン、ロイシンなど多種多様です。

アミノ酸の構成割合によって様々なうま味ができます。

日本酒の味を表す4つの数値のまとめ

日本酒度、酸度、甘辛度、アミノ酸度について説明しましたが、全ての数値を並べても日本酒の味を完全には表せません。

やはり「百聞は一飲にしかず」です。

4つの指標は、日本酒の複雑で繊細な『味の傾向を表している』ものとして活用しましょう。

日本酒度と酸度で大まかに4分類

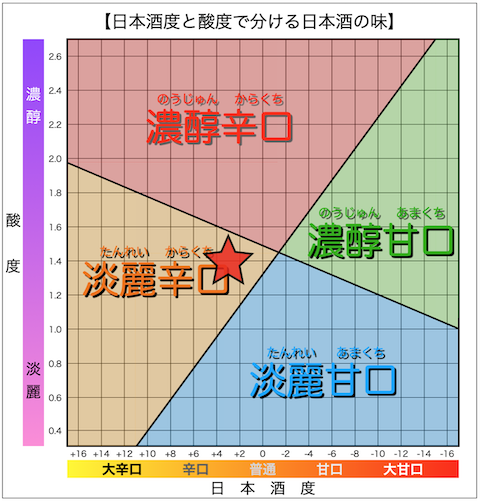

日本酒の味を表す代表的な指標である日本酒度と酸度をつかって、日本酒の味を4つに分類するグラフがあります。

このグラフから、日本酒の味を大まかに4つに分類できます。

淡麗・辛口:辛口でスッキリした味

淡麗・甘口:甘口でスッキリした味

濃醇・辛口:辛口で濃厚な味

濃醇・甘口:甘口で濃厚な味

「淡麗辛口」は、日本酒の味のタイプを表す言葉としてよく聞かれますね。

淡麗辛口の例

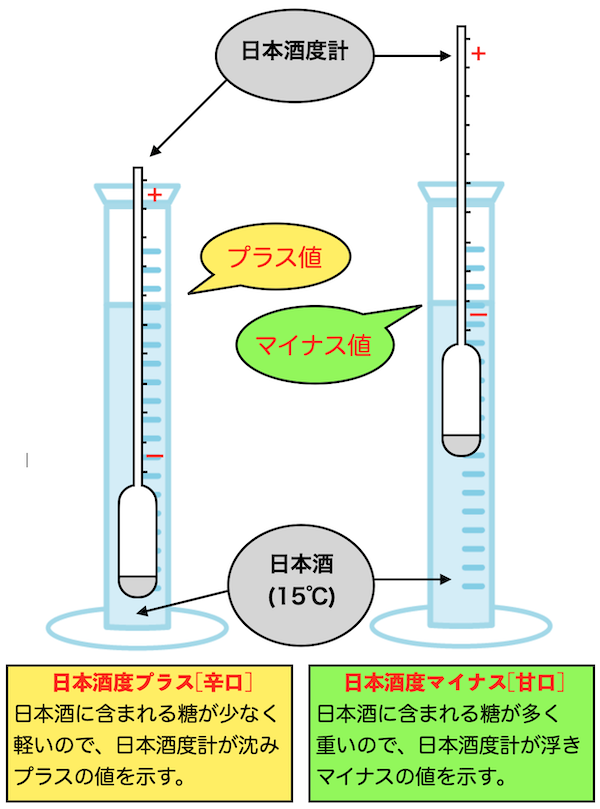

実際に「誠鏡(せいきょう) 」(広島県:中尾醸造)がどのタイプになるかやってみましょう。

日本酒度+3、酸度1.4なので、「淡麗・辛口」になります。

全ての日本酒に、日本酒度と酸度が表示されているわけではありません。

そういうときは、自分の味覚を信じてどのタイプになるか考えてみましょう。

逆に、表示がある場合は、表示を見る前に飲んでみて、どのタイプの味かを想像した後に、答え合わせをするのも面白いと思います。

日本酒の味と香りを表す言葉

日本酒の味や香りを言葉で説明するのはとても難しいのですが、美しい日本語を駆使して表現してみましょう。

グルメコミック【美味しんぼ】「季節感たっぷり!秋の夜長に日本酒編」では、日本酒(吟醸酒)の味を次のように語っています。

味が充実しているのに重たくないんだ。この充実した軽みというのが、じつに天上の音楽を聴くような、恍惚(こうこつ:心を奪われてうっとりするさま)とした気持ちにしてくれるよ。

コミック【美味しんぼ】季節感たっぷり!秋の夜長に日本酒編[作:雁屋哲画:花咲アキラ]p66より引用

純粋で、しかも華やかで濃密なのに、軽みがあって、後味の切れがいいので、飲み飽きすることがありません。液体の形をした芸術品だと思います。

コミック【美味しんぼ】季節感たっぷり!秋の夜長に日本酒編[作:雁屋哲画:花咲アキラ]p66より引用

日本酒の味を「天上の音楽」「液体の形をした芸術品」と表現しているのがスゴイですね。

日本酒の味を表す言葉

複雑で繊細な日本酒の味を表す言葉がたくさんあります。

日本酒の4タイプ

『日本酒の味を表す数値』で説明しましたが、日本酒の味を表す代表的な言葉があります。

辛口、甘口、淡麗、濃醇です。

この4つの言葉を組み合わせると、

淡麗辛口、淡麗甘口

濃醇辛口、濃醇甘口

となります。

濃醇は「味や口当たりが濃厚でしっかりしていること」という意味です。

淡麗(たんれい)は端麗と書くこともあります。「味や口当たりがすっきりと滑らかである」という意味です。

濃醇(のうじゅん)に似た言葉で、豊醇(ほうじゅん:芳醇、芳潤)という言葉もあります。「香りが高く味がよい」という意味です。

コクとキレ

その他にも、日本酒の味を表す代表的な言葉として「コク」と「キレ」があります。

コクとは、複雑な味わいのことで、様々なものが混ざり合ってできる味です。

キレとは、後味が短時間でなくなり、スッキリした感じのことです。

コクがあって深い味わいがあり、キレがあって飲み飽きない日本酒なら、毎晩でも飲みたいものです。

日本酒の香りを表す言葉

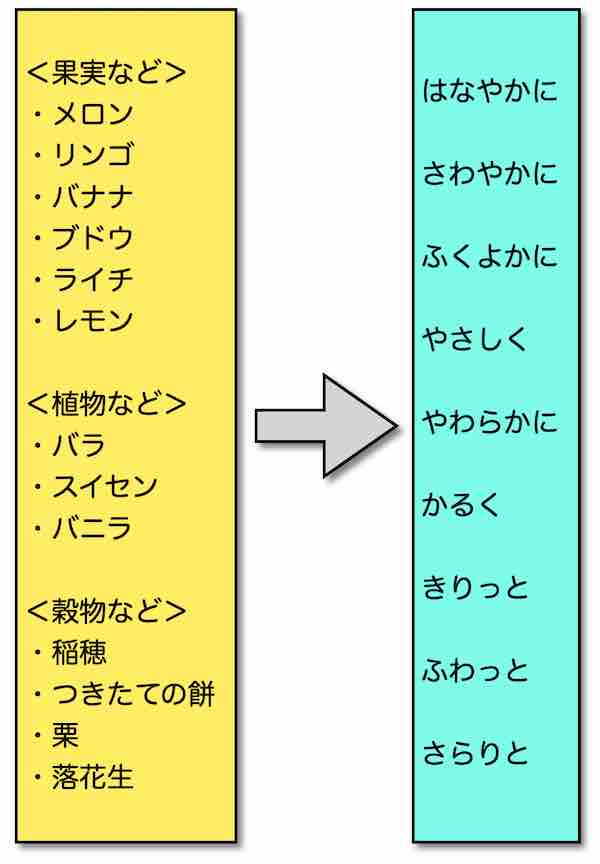

日本酒の味や香りは、含まれている糖や酸、香りの成分が複雑にからみあって造られます

そのため、原材料は米だけなのに、フルーツのような香りがする純米酒もあります。

また、つきたての餅のような穀物系の香りや、落花生などのナッツ系の香りがするものもあります。

このような日本酒の香りは、次のような言葉を使って表現してみましょう。

香りを表現する例

○メロンのような香りが、はなやかに立っている。

○甘いバニラのような香りが、ふわっと感じられる。

○落花生のような香りが、ふくよかに広がる。

まとめ

美味しい日本酒の味は、本当に感動します。その感動を大切な人に伝えたいと思うのは必然的ではないでしょうか。

しかし、目に見えない味を説明するのはとても難しいものです。そこで今回は、日本酒の味を表す数値や言葉について考えてきました。

ぜひ参考にしていただき、日本酒を愉しむ一助にしていただけたら幸いです。